被疑者等支援業務とは

犯罪を行った高齢者(65歳以上)・障がい者(障がい疑いを含む)のうち、起訴猶予または有罪判決を受けたものの矯正施設に収容されなかった者に対し、司法関係機関や福祉関係機関、地方公共団体その他の関係機関等と連携し、勾留から釈放後まで一貫してかかわり、地域での支援体制構築を目的にした事業です。

これまで地域生活定着支援センターでは、矯正施設等を退所する高齢者や障がい者を地域へつなぐ業務を主としてきました。大阪府では、令和3年8月から、被疑者・被告人段階の障がい者等の支援開始に続き、令和4年4月からは被疑者・被告人段階の高齢者の支援も始まっています。地域のみなさまのお力をお貸しいただき、刑事手続きの早期から介入することで、犯罪から遠ざかるよう生活を支援し、誰もが安心して生活できるまちづくりを目指します。

対象者

被疑者等支援業務の対象者とは、以下すべての条件があてはまる人です。

・高齢者(65歳以上)、障がい者(障がい疑いを含む)

・起訴猶予や執行猶予等で実刑判決を免れる見込みがあること

・留置施設や拘置所に身柄を拘束されていること。(在宅事件は対象外)

・対象者が福祉的支援や就労支援を受けることを希望していること

・保護観察所において更生緊急保護の重点実施対象者(※)もしくは重点実施対象者に準ずると判断した人

※更生緊急保護の重点実施(重点実施対象者)とは、保護観察所が、検察庁と連携し、あらかじめ調査・調整を行ったうえで、更生緊急保護の措置として、一定の期間重点的な生活指導等を行い、福祉サービス等に係る調整、就労支援等の社会復帰支援を行うもの。

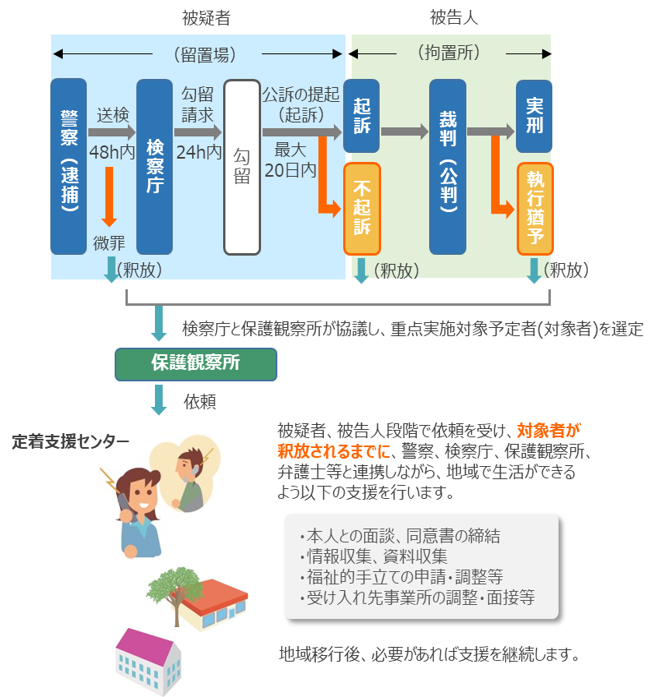

被疑者等支援業務の各機関の役割と流れ

- 大阪弁護士会/大阪地方検察庁(事件担当検察官、再犯防止対策室)

- 担当している被疑者/被告人に対する福祉的支援の必要性を判断した場合、弁護士、検察庁再犯防止対策室と協議。再犯防止対策室が、対象者と面談を行い重点実施予定者とすべきと判断し、本人が支援を受けることに同意をしたら大阪保護観察所(社会復帰対策官室)に依頼。

- 大阪保護観察所(社会復帰対策官室)

- 対象者について被疑者等支援業務によって支援すべきケースと判断したら大阪府地域生活定着支援センターに支援協力依頼を行う。

- 大阪府地域生活定着支援センター

- ・支援開始

「支援協力等依頼書」とともに「同意書(支援の意向や個人情報の取扱いに関する内容)」の写しや本人に関する情報の記載された資料を受け取る。

・面談

本人と面談し、事業について説明する。意向や希望の確認や、支援に必要な情報の聴き取りを行い、支援を行うにあたって関係機関等へ情報提供を行う。関係機関等から情報収集してもよいかを確認する。

・情報収集・アセスメント

これまで関わってきた関係機関等から情報収集を行い、本人の意向や希望を踏まえてケースのアセスメントを行う。

・調整

地域の基幹相談支援センターや地域包括支援センター、行政窓口等とケースの共有を行い、協働・分担して支援体制の調整(受け入れ先施設探し、生活保護制度や福祉サービス、介護サービス等の申請・相談等)を行う。

・釈放

起訴猶予や執行猶予となった場合に大阪保護観察所にて「更生緊急保護」の申し出を行う。

(保護観察付判決の場合は、更生緊急保護の申し出だけではなく、保護観察の手続きも行う。)

事前に調整をおこなった支援体制での生活を開始するために必要な手続き等を行う。

・フォローアップ

地域生活に定着するまでの間、地域の支援者とともに必要な支援を行う。

- 地域包括支援センターや障がい者基幹相談センター等の地域の事業所

- 地域生活定着支援センターと協働して、面談や生活環境調整などを実施し、釈放後の支援体制を調整する。

釈放後は地域支援者(行政、障がい者基幹相談支援センター、地域包括支援センター、福祉事業所など)が主体となり、必要に応じて、関係機関とのカンファレンス等を重ねながら、地域生活をサポートする。大阪府地域生活定着支援センターは必要な期間フォローアップを行う。